MANTOVA – È iniziato ieri pomeriggio, nella Sala Ovale dell’Accademia Nazionale Virgiliana, il ciclo di incontri “Mantova architetture del Novecento”, con una lezione dedicata ad Aldo Andreani (1887-1971), prolifico architetto e scultore virgiliano.

Relatore è stato il professore Roberto Dulio del Politecnico di Milano, introdotto da Claudia Bonora Previdi dell’Accademia Nazionale Virgiliana.  Se Bonora ha aperto l’incontro ricordando le condizioni che resero possibile la costruzione di una delle opere più caratteristiche di Andreani – la Camera di Commercio di Mantova, realizzata dopo la demolizione di parte del ghetto ebraico e il successivo piano di lottizzazione – Dulio ha esordito definendo Andreani «un architetto fatto apposta per scompigliare le categorie usuali della storia dell’architettura». Una personalità complessa, autodidatta, capace di fondere riferimenti gotici, michelangioleschi e orientali in un linguaggio unico.

Se Bonora ha aperto l’incontro ricordando le condizioni che resero possibile la costruzione di una delle opere più caratteristiche di Andreani – la Camera di Commercio di Mantova, realizzata dopo la demolizione di parte del ghetto ebraico e il successivo piano di lottizzazione – Dulio ha esordito definendo Andreani «un architetto fatto apposta per scompigliare le categorie usuali della storia dell’architettura». Una personalità complessa, autodidatta, capace di fondere riferimenti gotici, michelangioleschi e orientali in un linguaggio unico.

La Camera di Commercio, ha spiegato, «è un edificio che si presta a infinite letture, capace di rimandare a culture molto diverse». Tra i passaggi più suggestivi, il riferimento alla parte basamentale dell’edificio, «che sembra richiamare l’architettura indù», ispirata a un volume del 1912 trovato nella biblioteca personale di Andreani. Centrale anche il tema della lucerna, «il pozzo di luce che attraversa l’intero edificio e crea uno spazio al tempo stesso aperto e chiuso, permeabile e teatrale». Dulio ha paragonato Andreani a «un giocatore d’azzardo che sbaglia la puntata», un artista visionario ma fuori dal proprio tempo. Dopo l’esperienza mantovana, infatti, l’architetto si trasferì a Milano, dove continuò la sua ricerca stilistica senza più raggiungere l’intensità giovanile.

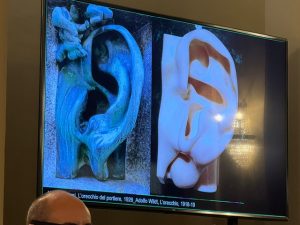

Di questo periodo sono state ricordate, tra le altre, Casa Sola-Busca – popolarmente nota come “Cà dell’oregia” per la scultura a forma di orecchio posta all’ingresso  («”L’orecchio del portiere” non è mai stato un citofono – ha precisato Dulio – ma un omaggio al suo docente di scultura all’Accademia di Brera, Adolfo Wildt») – e Palazzo Fidia. «Mentre Andreani guarda a Borromini e Michelangelo, due geni individualisti della loro epoca, che facevano edifici non replicabili – ha aggiunto Dulio – a Milano un altro gruppo di architetti, i cosiddetti novecentisti, come Gio Ponti, guarda a Palladio, che nel Cinquecento pubblicò un trattato, “I quattro libri dell’architettura”, spiegando come ridurre e combinare gli elementi. Loro semplificano e hanno una grande fortuna: il loro linguaggio è più semplice, imitabile, didattico. Quello di Andreani no: diventerà attuale solo nel dopoguerra».

(«”L’orecchio del portiere” non è mai stato un citofono – ha precisato Dulio – ma un omaggio al suo docente di scultura all’Accademia di Brera, Adolfo Wildt») – e Palazzo Fidia. «Mentre Andreani guarda a Borromini e Michelangelo, due geni individualisti della loro epoca, che facevano edifici non replicabili – ha aggiunto Dulio – a Milano un altro gruppo di architetti, i cosiddetti novecentisti, come Gio Ponti, guarda a Palladio, che nel Cinquecento pubblicò un trattato, “I quattro libri dell’architettura”, spiegando come ridurre e combinare gli elementi. Loro semplificano e hanno una grande fortuna: il loro linguaggio è più semplice, imitabile, didattico. Quello di Andreani no: diventerà attuale solo nel dopoguerra».

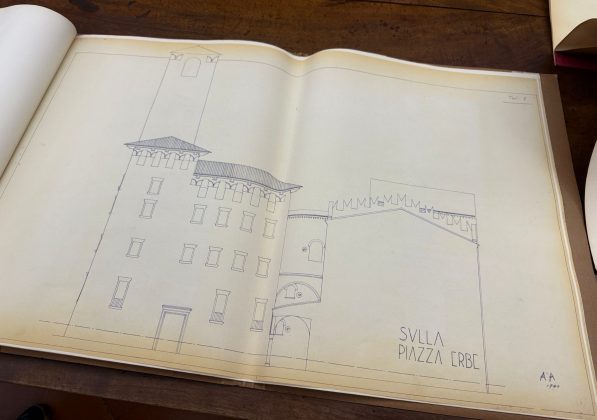

«Andreani – ha concluso Dulio – è un uomo che ha vissuto due epoche, due vite, con un immaginario sempre sorprendente ma irrimediabilmente inattuale». Tra le opere ricordate anche Villa Risi (Pietole), Villa La Rocchetta (Lecco) e il restauro del Palazzo della Ragione. A seguire, nella sala attigua, i presenti hanno potuto consultare i grandi album con i rilievi e i progetti del Palazzo della Ragione, donati anni fa all’Accademia da un collezionista privato.

Il prossimo appuntamento del ciclo sarà il 14 novembre alle 16:30, con Laura Balboni della Soprintendenza ABAP, dedicato all’Ex Casa del Balilla di Mantova.

Antonia Bersellini Baroni